L'histoire du Château du Taureau

Un fort pour protéger Morlaix

(1542-1680)

Morlaix est au XVIe siècle un port très prospère, le troisième en Bretagne après Nantes et Saint-Malo. Les célèbres enclos paroissiaux et les maisons à Pondalez témoignent de ce passé florissant. Cette richesse, la ville la tire principalement de l’industrie et du commerce des toiles de lin, plus connues sous l’appellation de » crées du Léon « . Elle bénéficie aussi d’un emplacement stratégique en embouchure de Manche, à mi-chemin entre l’Europe du Nord et l’Europe du Sud, ce qui lui permet de développer un commerce maritime privilégié avec l’Angleterre, la Hollande et les pays ibériques.

Cette puissance excite les convoitises et Morlaix fait régulièrement l’objet de pillages. En 1522, alors que les relations entre la France et l’Angleterre sont particulièrement tendues, des marins anglais mettent la ville à sac et la brûlent. Il faudra 10 ans à Morlaix pour s’en relever.

Exaspérés par ces attaques, les habitants décident de prendre leur défense en main en construisant un fort sur l’îlot rocheux du Taureau. L’entreprise est ardue, mais le bénéfice stratégique évident : le seul passage praticable pour les grands navires se situe à l’ouest du rocher, à portée de canon…

Un premier fort

Les travaux démarrent vers 1542. On sait peu de choses de ce premier fort, sinon qu’il comporte une enceinte de 6,50 mètres, soit la moitié de sa hauteur actuelle. Les chambres à canon sont orientées à l’ouest, vers le seul chenal praticable. En 1544, le roi accorde la permission de nommer un gouverneur, Jean de Kermellec, et d’y installer une garnison de trente hommes.

Les coûts de fonctionnement et d’entretien sont à la charge des morlaisiens et constituent un lourd sacrifice pour les habitants.

Illustration : Collection du Musée de Bretagne

L’empreinte de Vauban

(1680-1745)

L’arrivée au pouvoir de Louis XIV modifie considérablement la donne pour la Bretagne, qui, conséquence du mouvement de centralisation administrative, n’est plus libre de sa politique économique. Non seulement les impôts augmentent mais les tensions s’exacerbent entre la France et l’Angleterre, à tel point que le commerce entre les deux pays est bloqué.

Morlaix perd ainsi son principal partenaire commercial et son dynamisme économique est freiné.

Dans ce contexte de conflits incessants, la Bretagne occupe, par sa proximité géographique avec l’Angleterre, une position hautement stratégique. Position que Louis XIV entend bien défendre. Aussi, envoie-t-il son ingénieur militaire Vauban moderniser les fortifications du littoral breton.

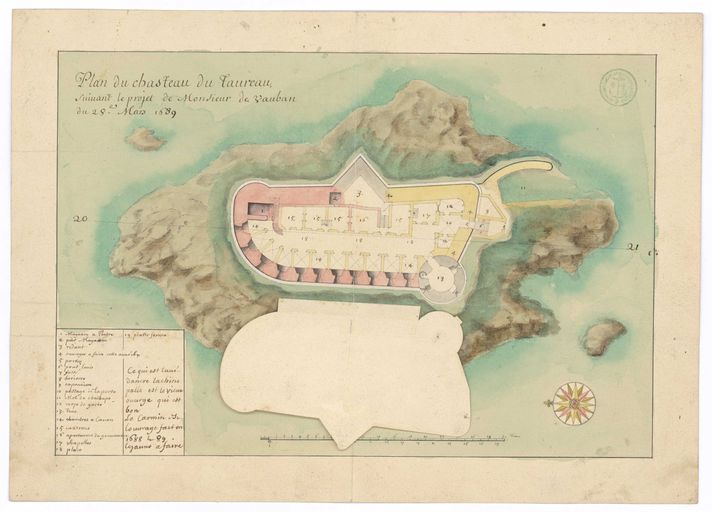

Le fort s’agrandit

La charge du château du Taureau est alors retirée aux habitants de Morlaix, et le fort entièrement reconstruit, à l’exception de la tour française. Objectif : ériger un fort plus solide et plus grand. Les travaux s’étaleront sur 45 ans environ. L’édifice, construit essentiellement en granite de l’île, voisine, de Callot, a une forme oblongue qui épouse celle du rocher. Il mesure 60 mètres de long, 12 mètres de large et 12 mètres de haut pour une surface bâtie de 1450 m2. On y trouve 11 casemates qui peuvent recevoir chacune un canon. Le fort abrite également les logements des soldats et des officiers, deux cachots, une cantine et une cuisine, une chapelle et des latrines. Quant à l’eau potable, elle est fournie par une citerne qui collecte les eaux de pluie.

Illustration : Service Historique de la Défense

Une prison au milieu de la mer

(1721-1871)

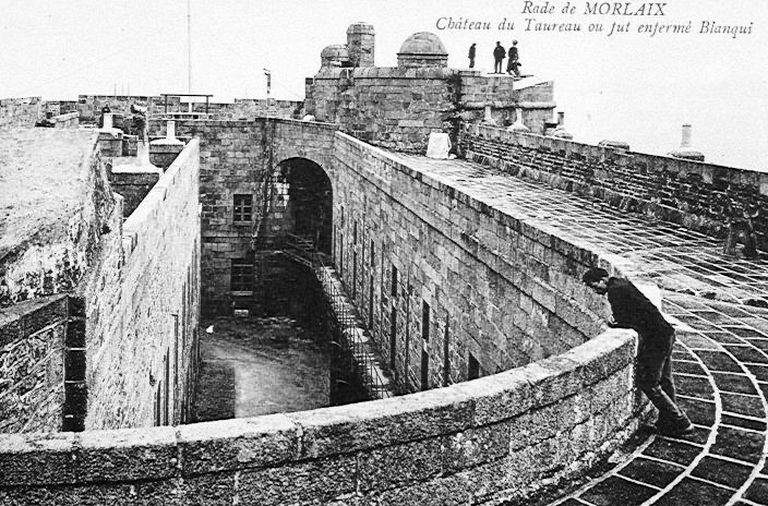

Au fur et à mesure du déclin du port de Morlaix, la défense de la Baie ne constitue plus un enjeu stratégique majeur et la mission militaire assignée au château du Taureau devient définitivement dissuasive.

Aussi dès 1721, avant même son complet achèvement, la forteresse est détournée de sa vocation initiale et utilisée comme prison.

L’endroit, perdu au milieu de la mer, offre, il est vrai, un maximum de garanties en terme de sécurité. Ceint d’une double barrière granite et liquide, le Taureau désespère toute tentative d’évasion. Ceux qui s’y risquent peuvent connaître un funeste destin, comme le détenu Sébastien Trévou, mort noyé en 1793.

Qui sont les prisonniers ? Sous l’Ancien Régime, la plupart des reclus sont des aristocrates bretons emprisonnés sur ordre du Roi par » lettres de cachet « , à la demande le plus souvent de leurs propres familles, soucieuses d’éviter le déshonneur. Le libertinage, une mésalliance, la folie, un goût immodéré pour l’alcool ou le jeu peuvent assurément conduire à un séjour forcé au fort du Taureau, dans l’une des 11 cellules spécialement aménagées. Les frais de subsistance des prisonniers sont couverts par les familles qui versent une pension pour la nourriture, l’habillement ou le blanchissage. Quand elles ne s’acquittent pas de leur dette, le détenu est tout bonnement relâché…

La surveillance des prisonniers est confiée à une compagnie détachée d’invalides, composée, suivant les époques, de 13 à 60 soldats en fin de carrière, déclarés inaptes au combat en raison de leur santé déficiente ou de leur grand âge.

Blanqui : le dernier prisonnier

A la Révolution, sous la direction de l’artillerie de Brest, le château demeure une prison : seul change le profil des prisonniers » embastillés « . Des nobles, des prêtres réfractaires, des Girondins puis des Montagnards y sont détenus. Non plus qu’ils portent atteinte aux bonnes moeurs mais plutôt qu’ils propagent des idées jugées hostiles par le nouveau pouvoir. Dès lors, les hôtes d’infortune qui se succèderont au Taureau, se distingueront tous par le caractère politique de leur incarcération. Le dernier à y séjourner fut le célèbre Louis Auguste Blanqui en 1871.

Illustration : Inventaire général, ADAGP

Maison de vacances puis Grande école de voile

(1899-1980)

Désarmé en 1890, le château entre dans le XXe siècle privé de toute fonction officielle. Désertée par les hommes, la forteresse plonge petit à petit dans un long sommeil, dérangée seulement par les assauts répétés des tempêtes.

L’étonnante stature du » vaisseau de pierre » continue pourtant de marquer les esprits au point que le fort obtient son classement aux Monuments Historiques dès 1914 mais les lourdes portes restent fermées aux visiteurs et le château se replie sur ses secrets.

Il faut attendre 1930 pour que la vie reprenne ses droits au Taureau avec l’arrivée de la famille de Vilmorin qui signe avec l’Etat un bail de location de 9 ans. Voici donc l’austère forteresse transformée en une résidence d’été du dernier chic, l’originalité de son architecture compensant son caractère spartiate. Après ce paisible intermède, la guerre éclate et le château, investi par la DCA allemande, renoue, bien malgré lui, avec son passé guerrier.

La paix revenue, le fort retombe dans l’oubli. C’est une association de plaisanciers, l’Association du Centre Nautique de la Baie de Morlaix, qui le sort de sa torpeur en 1960. Sous l’impulsion du docteur Leduc, député-maire de Morlaix, la ville conclut avec l’Etat un accord de location et y installe, après d’importants travaux, une école de voile.

Au plus fort de son activité, celle-ci accueille jusqu’à 250 stagiaires dont 150 sont logés au château. Bientôt, elle devient la seconde école française de voile, juste après les Glénans. Malheureusement les coûts financiers liés à l’entretien du bâtiment rendent inévitable la fermeture en 1980. Après quoi, une association de plongeurs obtiendra pendant deux ans environ l’autorisation d’y développer des activités ponctuelles.

Découvrez des photos de l’école de voile du Taureau sur le site internet de l’association La Poterne du Château du Taureau

Photo : La Poterne du Château du Taureau

Une nouvelle vie pour le Taureau

(1988-1998)

Après le départ de l’Ecole de Voile en 1980, le château du Taureau est laissé à l’abandon. Le monument historique, livré aux furies de la mer, se dégrade rapidement, à la grande inquiétude de la population, attachée à ce symbole de la Baie de Morlaix.

Pour sauver le château de la ruine, une première association de promotion se crée en 1988. Elle regroupe les communes de Plouezoc’h, Carantec, Morlaix, Plougasnou, et l’Ile de Batz. Cette mobilisation des collectivités locales, ne parvient cependant pas à convaincre l’Etat, propriétaire du bâtiment qui » ne considère pas la restauration du Monument comme prioritaire… « .

Une association se mobilise …

En 1994, une nouvelle impulsion est donnée au projet par le maire de Plouezoc’h, Romain Guillou, qui favorise la constitution d’une seconde association élargie regroupant aujourd’hui les communes de Plougasnou, Carantec, Plouezoc’h, Morlaix, l’Ile de Batz, Roscoff, Saint-Martin des Champs, Henvic et Locquénolé. S’y associent de nouveaux partenaires comme l’Etat et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Morlaix. L’association Château du Taureau-Baie de Morlaix vient de naître…

17 M.F pour la restauration

La tempête du mois de février 1996 a raison de la poterne desservant l’entrée du château. L’association alerte à nouveau les pouvoirs publics sur la nécessité d’ agir. En réponse, l’Etat commande à Daniel Lefèvre, Architecte en Chef des Monuments Historiques, une » étude préalable à la restauration générale du Fort du Taureau « . A la lecture de ce travail, la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) commence à s’intéresser au dossier. En 1996, une enveloppe de 17 millions de francs est allouée par l’Etat pour redonner au fort son aspect d’antan. En contre-partie de cet effort financier, l’Etat demande aux décideurs locaux de concevoir un projet de mise en valeur touristique et culturelle du site.

Ouvrir le site au public

L’association, notamment la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), accepte de relever le défi. Pour elle, la réhabilitation de l’édifice revêt un double intérêt, culturel mais aussi touristique, si la restauration est liée à un projet de réouverture au public. Cela légitimerait d’autant plus les investissements importants consentis pour une remise en état. Ainsi revitalisé sans perdre sa force emblématique, le château peut contribuer à » doper » la fréquentation de la Baie par les touristes, mais aussi par les riverains, qui méconnaissent la fortification.

Illustration : Inventaire général, ADAGP

Un chantier hors norme

(1998-2006)

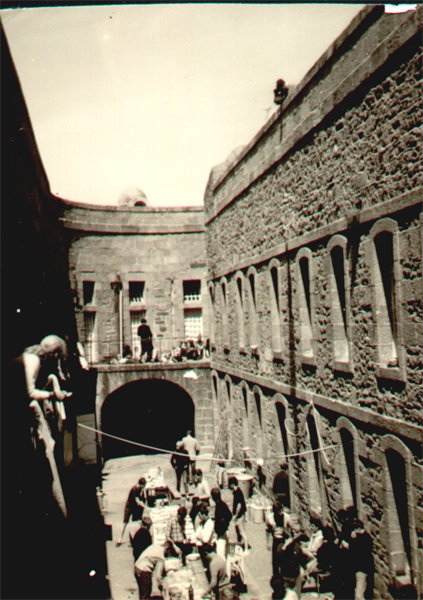

1998, le moment de » l’abordage » est arrivé. Les entreprises chargées de la restauration accostent au château pour entamer ce chantier titanesque. Guidé par la volonté de rester fidèle à l’esprit de l’édifice, Daniel Lefèvre, Architecte en Chef des Monuments Historiques, en collaboration avec la Direction Régionale de Affaires Culturelles, assure ainsi la maîtrise d’œuvre du chantier. Un exercice exceptionnel de restauration commence ! En effet, l’insularité représente avant toute chose une contrainte importante dans le déroulement des travaux. Le vent, la marée, l’air salin, la météo : autant de paramètres dont il faut tenir compte et qui limitent les plages d’intervention sur le monument.

Contre vents et marées !

La construction d’une cale d’accostage constitue la première étape essentielle de ce chantier. Etendue sur 20 mètres, cette estacade réversible est conçue pour résister aux conditions naturelles. L’accès au château étant facilité, la restauration du monument peut alors commencer. Financés intégralement par l’Etat, les travaux se concentreront tout d’abord sur l’extérieur. Un grand travail de maçonnerie et de taille de pierre est ainsi entrepris : réfection des joints et des dallages, remplacement des pierres abîmées, injection de mortier de chaux, étanchéité de la terrasse… Le pont-levis est entièrement démonté puis reconstruit à l’identique pour fonctionner manuellement, comme à l’origine. Enfin, certaines huisseries sont restaurées, d’autres refaites à neuf.

Quatre ans plus tard, c’est au tour des pièces intérieures du château d’affronter l’œil averti des ouvriers, afin de leur rendre leur authenticité. Les murs, les voûtes et les escaliers sont ainsi restaurés, un plancher en chêne est également posé. Tous les parements des pièces sont restaurés à l’identique, avec les techniques du XVIIIème siècle. Juin 2006 : le chantier est terminé, les supports scénographiques installés, le Taureau a enfin retrouvé son âme d’antan.

Photo : Emilie Quéméneur / CCI Finistère